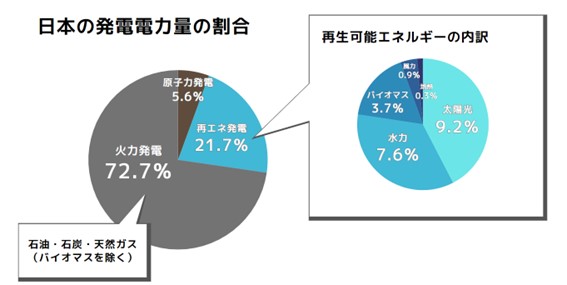

再生可能エネルギーとは、“枯渇せずに繰り返して永続的に利用できるエネルギー”を指す。このように述べると、利点ばかりが目立つように感じられるかもしれない。実際日本政府は、2030年度の再生可能エネルギーの電源比率を22~24%程度にすることを目標としている。しかし、当然メリットもあればデメリットもある。ここでは、再生可能エネルギーを使った発電に注目し、その未来について考える。再生エネルギーを使った発電方法は、日本での発電電力量が多い順に、太陽光発電、水力発電、バイオマス発電、風力発電、地熱発電である。この5つの発電のメリットとデメリットを見ていきたい。

再生可能エネルギー(自然エネルギー)の種類一覧|それぞれの特徴を解説|coevo|製造業向けAIエージェントAconnect(エーコネクト)|ストックマーク株式会社 より引用

まずは、太陽光発電である。この発電の強みは、①屋根や屋上などの未使用スペースに容易に設置が可能②国内で最も発電電力量の多い再生可能エネルギー③CO2の排出量は極めて微量④災害時、非常用電源として使える、などである。こう聞くと、太陽光発電はかなり良い発電方法だと思われる。ただ、最大の弱点は、季節や天候に大きく影響を受けるため、その他の再生可能エネルギーに比べて発電効率が悪いことである。気候に関してはどうすることもできないため、発電量を増やす方法としては、屋根のある家や屋上のある建物などに、ソーラーパネルの設置を呼びかけて設置量を増やすことが挙げられる。次に、水力発電である。利点は、①自然条件に左右されず、一定量の電力を安定的に供給できる②一度発電所を設置すれば、長期の発電が可能③エネルギー変換効率が約80%と最も高い④上下水道や農業用水を利用する小規模の発電は、広い土地が不要なので建設しやすい、などである。しかし、環境への影響の理解や水利権の調整など地域の合意が必要だったり、他の電源に比べ発電原価が割高になり開発を進めにくい現状があったりする。また、日本では大規模発電の余地は残されていないので、小規模の水力発電の開発が期待されている。次に、バイオマス発電についてである。この発電は、家畜の排せつ物や生ゴミなどの廃棄物を燃料とすれば、循環型社会の構築に役立つというものである。導入量は増えているが、デメリットもある。①小規模分散型の設備になりがちで効率が落ちる②海外からの大規模な燃料輸入への疑問③サトウキビやトウモロコシなどの食用穀物の値段の高騰、などである。②は、バイオマス発電は本来地球温暖化を防ぐための発電であるはずなのに、海外から輸入する際に二酸化炭素が排出されてしまうことが問題である。③は、燃料に食用穀物を使いすぎた故に実際に起こったことである。また、発展途上国がバイオマス燃料として売るために、森を切り拓いてプランテーションを作るという例もあり、本末転倒なのではという声もある。次に、風力発電である。メリットは、①大規模発電ができれば経済性に優れている②陸上だけでなく、洋上にも設置できる③夜間も発電できる④エネルギー変換効率が30~40%と、他の再生可能エネルギーに比べて高い、などである。一方で、季節や天候に左右されやすい、風車が回転するときに騒音が発生するといったデメリットがある。また、大規模発電をするには、陸上の場合広大な土地が必要になるため、発電量を増やすのが難しい発電方法だと言えるだろう。 最後に、地熱発電である。最大のメリットは、火山国である日本ではポテンシャルが大きいことだろう。日本の地熱発電の資源量は2347万kWと世界第三位を誇る。

また、長期的・安定的に発電できる電源なので注目されているが、温泉業者など地域住民との合意形成に時間を要するという課題もある。

これまでに述べた5つの発電方法のメリットとデメリットを見て分かるように、再生可能エネルギーは万能ではなく、課題も多い。しかし、再生可能エネルギーを利用するため、様々な取り組みが行われている。カネカ未来創造館では、設置する場所によって太陽電池の種類を変えている。ウィンド・パワーかみす洋上風力発電所では、陸上から風車を建設することでコスト削減に成功した。現在の日本は地熱発電による発電量は少ないが、バイナリー発電という発電方法の技術開発が進み、より広い地域で地熱発電が利用できるようになった。このように、再生可能エネルギーは未だ大きな可能性を秘めている。日本の主流の発電方法は火力発電だが、再生可能エネルギーを使った発電方法が主流になる日は、そう遠くないのかもしれない。地球温暖化が大きな課題である今、未来は再生可能エネルギーに託されていると言っても過言ではないだろう。