「31℃!?暑すぎじゃろ、本当に5月なん?」

今年5月に友人と交わした会話だ。「過去最高の〇〇」を頻発する異常気象は、気候変動という地球規模の課題が私たちの日常に差し迫っている現実を突きつけてくる。この気候変動の深刻化を食い止めたい。漠然とした思いが「科学の力で貢献する」という明確な目標に変わった時、私の探究は始まった。調べていくうちに特に惹かれたのは、再生可能エネルギー(以下、再エネ)だった。再エネの普及は、単なる発電技術の転換ではない。それは、私たちの社会のあり方、そして未来そのものを根底から作り変える可能性を秘めた、壮大な挑戦なのだ。

昨夏、私はその挑戦の最前線を見るために、トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラムで英国へ渡った。そこで目の当たりにしたのは、単にクリーンな電気を生み出すだけではない、「共生する未来」の姿だった。

ブライトン沖に広がる「Rampion Offshore Wind Farm」。7年以上稼働を続ける116基の風車群は圧巻の光景であるが、地域に深く根差した存在でもあった(図1)。

図1:ボートツアー

私が参加したボートツアーは常に満席で、風車は電力施設であると同時に、観光資源として人々を惹きつけていた。ビーチにあったビジターセンターでは、子供たちがゲーム感覚で風力発電について学び、ビーチにいるおじさんも再エネの質問に熱心に語る。そこではエネルギー生産が、雇用の創出や教育、観光振興と強固に結びつき、地域経済を活性化させていた。発電施設は、地域の誇りとして人々と共生していた。

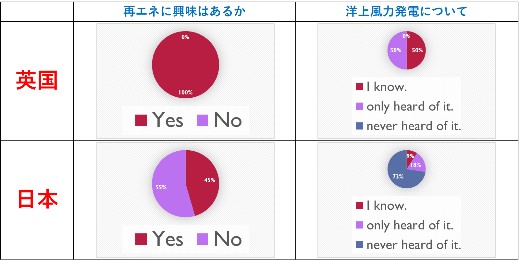

この「共生」を支えるのは、市民の意識だ。渡英前、「洋上風力発電について知っているか」「再エネに興味があるか」などについての簡易調査を行ったところ、図2のように、英国と日本で大きな意識の差が見られた。このような英国での意識の高さには、メディアでの情報量が関わっている。

図2:意識調査結果(英国・日本)

3週間程の滞在であったが、英国ではマスメディアが再エネについて積極的に触れていた。私のホストファミリーも、エネルギーについて自分の意見を持ち、調べ、食事の時に話をしていた。エネルギーをただ受動的に消費するのではなく、その選択に主体的に関わっているのである。

一方で、日本の現状はどうだろうか。英国のような理想的な状態に近づくには、少なくとも三つの大きな壁が立ちはだかっているように思える。

第一の壁は、英国との比較で浮き彫りになった「国民の意識の壁」である。日本では、再エネは「コストが高く、不安定」というイメージが先行し、消極的な意見を持つ人も少なくない。ストラスクライド大学訪問時(図3)、安田陽先生に伺った話によると、判断材料になる正確な情報が非科学的な記事に埋もれたり、英語で書かれているために見落とされたりして、日本人の手には届きにくいことがあるという。

図3:ストラスクライド大学訪問

第二の壁は、「地域連携の壁」だ。渡英前に訪れた九州大学では、「風レンズ風車」の開発者、大屋裕二先生から「漁業協調型浮体式エネルギーファーム」に絡めて産学官の協調を学んだ(図4)。

図4:九州大学見学

これは、漁業と発電が共存共栄を目指す、まさに日本版の共生モデルだ。しかし、全国に展開するには、漁業者の不安に寄り添う長期的な関係構築や、風車の低周波が養殖に与える影響の調査を行い、技術的な可能性の追求と社会的な受容の間にある深い溝を埋めなければならない。 第三の壁は、最も根深く、乗り越えるのが難しい「多様な視点の統合の壁」である。例えば洋上風力発電では、技術者や研究者は「クリーンで外部経済的にも良い」と言うが、漁業従事者は「仕事に支障が出るのではないか」と心配し、国民は国に「それにお金を使うな」と言う。このように立場によって意見が異なる。さらに同じ立場であっても、人により意見が異なることがある。これは誰かが間違っているのではなく、それぞれの重要な部分が異なり、合意形成をうまく行えていないだけであると考える。再エネの普及にはその合意形成が必要であり、正解がない複雑な問題を、社会全体で解いていかなくてはならない。そのために、有識者が社会に働きかけていく必要があるのだ。 私は、最先端の技術を研究するだけではなく、科学的な知見を対話によって社会に還元し、この三つの壁を乗り越えていく研究者になりたいと考えている。技術の正しさを一方的に説くのではなく、科学的なデータをわかりやすく示して市民と対話し、合意形成を粘り強く後押しする。そのような「科学と社会の架け橋」になることこそ、私がこれまでの探究で見出した、自身の目指すべき役目だ。 安田先生の、「現実の問題に目をつむり、解決やリスク回避を将来へ丸投げするだけでなく、まずは社会のあるべき姿を語り、理想を共有することが大切だ」という言葉が印象に残っている。理想を語ることができたのなら次は本当の意味で再エネを社会実装するために、みんなの理解という力強い「追い風」が不可欠なのだ。その風を、私は科学的な対話を通じて起こしていきたい。 再エネがひらく未来にあるのは、単に煙突の煙が消え、クリーンな電気がいつでも手に入る便利な社会ではない。それは、エネルギー問題の解決を一部の専門家任せにせず、多様な価値観をぶつけ合いながら、私たちが自らの手で行っていく、より困難で、しかし、より成熟した社会である。その未来への扉を、私は科学と対話の力でひらいていきたい。